1、哈斯效應的定義及原理

當聲場中存在兩個響度相同的聲源發出相同的音頻信號時,首先到達人耳的聲源被感知為聲音的唯一來源,而遲到的聲音似乎被忽略掉。這一現象被稱為“哈斯效應”或“優先效應”。如圖1所示,假設在人頭D前方設有兩個特性相同的揚聲器,分別位于左側(L)和右側(R),它們源自同一音頻信號。當左右兩個揚聲器的音量相等且延遲為零時,在聽者的正前方聽覺上不會感知到兩個聲源,而會感到只有一個等效聲源位于兩個揚聲器之間的位置,這個位置稱為“聲像”。如果L和R的音量相等,但L的音頻信號比R的信號延遲了幾十分之一 ms到幾 ms,聲像會從中心點“O”向右移動。當延遲超過3ms時,聲像幾乎完全位于R的位置,聽者幾乎感覺不到L的存在,只感到R的音量增大。當L的延遲繼續增加,達到30到50ms時,雖然聲像位置仍在R,但聽者仍能感覺到L的存在。當延遲超過50ms時,聽者明確感到L的存在,并將其視為R的“回聲”。如果L的音量低于R的音量,產生回聲感的時間延遲會更長。[1]

聲像位置的移動和回聲感是復雜的主觀聽覺現象,與信號的頻率、音量、相位和延遲以及L和R兩個聲源之間的距離(聲像寬度)、聽者與聲源的距離(如圖1中的D所示)、聽者相對于中心線的位置等多個因素相關。此外,實際聽眾的聲學環境(包括混響時間和反射面的位置)也會影響這些效應。特別需要注意的是,聲源的方向感也與視覺效果有關。如果聽者可以看到畫面或舞臺上實際聲源的位置,只要聲像位置不大幅度偏離視覺聲源位置,聽覺和視覺的方向感會保持一致。如果聽者直接看到發聲的揚聲器,那么這種視覺感受會在很大程度上影響聽覺的聲像位置感知。

圖1 兩聲道測聽實驗框圖[1]

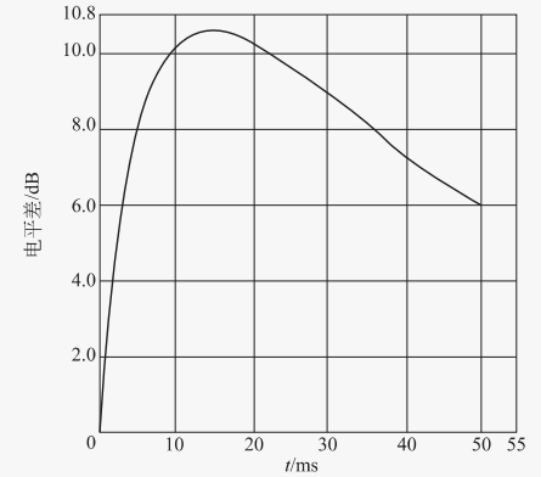

此外,哈斯的實驗還揭示了一個重要發現:對于延時在10到25ms之間(在30ms以內的短延時)的聲音,必須將其音量電平提高約10dB以上,與未延時的聲音相比,才能產生相同的聽覺響度。這一發現在圖2中展示為著名的"哈斯曲線"。簡而言之,當聲源存在10到25ms的延遲時,需要顯著增加聲源的音量,約10dB左右,才能感知到兩個聲源同時存在,并使聲音位置居中,聽起來的響度相同。換言之,10到25ms的時間差與大約10dB的音量差產生了類似的聽覺效果。

圖2 哈斯曲線[2]

2、哈斯效應的應用

2.1擴聲系統中的應用

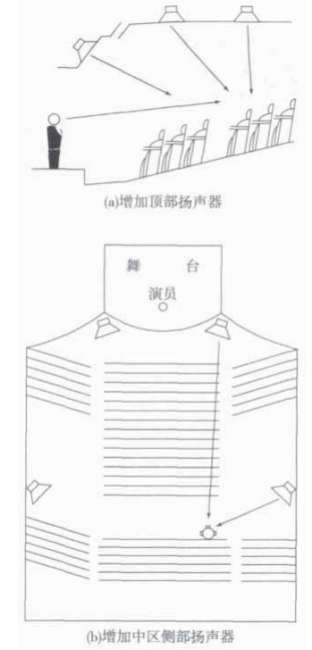

在劇場演出中,主揚聲器通常位于舞臺口兩側,導致觀眾席的前排和后排聽眾面臨不同的聲音響度,引發聲場不均勻的問題。為減小聲壓級的差異,一些劇場引入了頂部揚聲器或中區側部揚聲器,但這引發了哈斯效應,聽眾感覺聲音來自不同的方向,與演員在舞臺上表演的聲音不一致。如圖3所示。

圖3 多揚聲器引起的哈斯效應[2]

高級劇場通過對頂部揚聲器和側部揚聲器擴聲系統進行延時處理,將聲音同步傳送到聽眾耳朵,以彌補哈斯效應帶來的聽覺與視覺不一致。這些處理通常在輔助音箱和環繞音箱的功率放大器前加裝延時器,根據音箱位置的不同進行不同的延時處理,以確保觀眾席位置的聲音與舞臺前面的聲音保持同步,從而實現聽、視覺的協調一致。

2.2混音中的應用

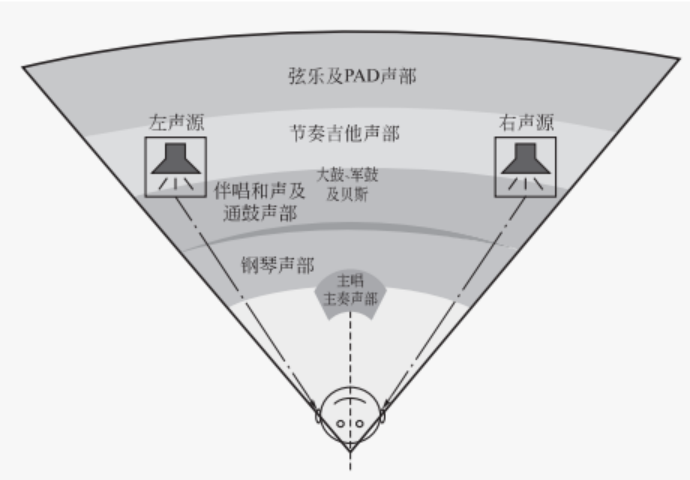

聲像布局是混音的關鍵步驟之一,它通過合理布局和技術處理,創造出一個二維的平面空間,形成具有寬度和深度的立體聲場。在流行音樂中,常規的立體聲聽感聲場布局是一個扇形二維聲場空間,如圖4所示。主要的四個聲部包括主唱人聲(或主奏樂器)、大鼓、軍鼓和貝斯,它們通常位于聲像的正中間靠前位置。而聽覺定位的三大依據是聲源間的強度差、時間差和頻率差。依據哈斯效應,將兩個相似聲源分別布置于左右聲像位置,將左聲源加上短延時5-30ms,而同時將右聲源的音量電平降低5-10dB,逐漸調節參數比例。這樣,在重放時,人耳對左右聲源間的強度差和時間差會產生特殊的聽感,使得單一音源變得更加豐滿、有空間感,并在水平方向上大大擴展了整個聲場。這種立體聲混音技法稱為差異鏡像擴展法,又稱“哈斯技巧”[3]。

圖4 扇形聽感聲場示意圖[3]

2.3疏散指示系統中的應用

傳統應急疏散標志燈在濃煙環境下通常不明顯,因此科研人員考慮將聲音與疏散標志燈結合使用[4]。然而,回音問題使得人們難以確定聲音來源。為此,科研人員提出了一種基于哈斯效應的疏散指示系統[4]。在火災發生時,從安全出口的揚聲器開始依次發出聲音,受困人員雙耳聽到的聲音仿佛是從安全出口方向傳來的,使其用最的快速、最短的時間奔向安全出口。

如圖5所示,疏散通道的天花板上安裝了一系列消防語音引導音箱。由于相鄰兩個揚聲器之間的語音信號存在延遲,從安全出口的揚聲器開始,聲音依次發出。這種設置使得逃生者感覺聲音就像是直接從安全出口發出的一樣,從而引導他們朝著安全出口的方向逃生。

圖5語音引導系統示意圖[4]

2.4樂隊排列中的應用

在傳統的交響樂隊排列中,根據各種樂器與指揮臺以及觀眾之間的距離,一般將排布分為弦樂、木管、銅管和打擊樂。根據哈斯效應的原理,聽眾首先感知到弦樂聲音,這一印象最為顯著,接著逐漸聽到木管、銅管和打擊樂的聲音,其印象依次減弱。由于樂器特性以及哈斯效應,音量較低的弦樂聲音最先到達聽眾,而音量較高的打擊樂聲音最后到達,因此聽眾感受到的交響樂隊聲音是平衡而和諧的。[5]

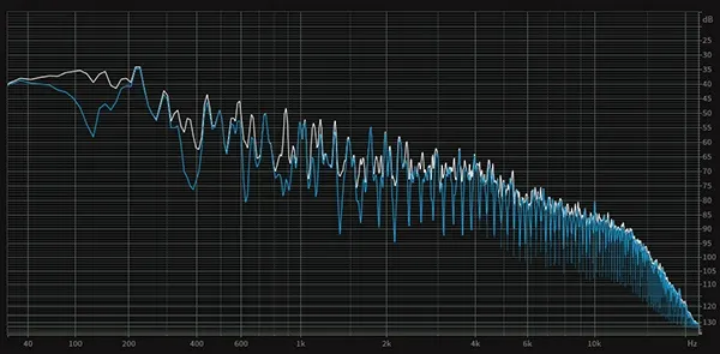

3、哈斯效應與梳狀濾波效應

在利用哈斯效應時,可能會引發梳狀濾波(comb filtering)的問題。梳狀濾波是一種頻率響應特性,它在特定頻率上產生波紋狀的頻率響應曲線,這些波紋看起來像梳子的齒。當原始聲音信號和延遲的聲音信號相疊加時,它們之間可能存在相位差異。這些相位差異會導致在一些頻率上的信號增強和在其他頻率上的信號抵消,從而導致聲音失真和不自然的聲音效果。因此,如果應用哈斯效應時使用了多個聲音源和不同的延遲時間,這可能會導致更復雜的梳狀濾波效應。

參考文獻

[1] 孫廣榮. 哈斯效應在建聲和擴聲系統設計中的應用[J]. 電聲技術, 2009 (8): 4-5.

[2] 李鴻賓.哈斯效應及其在擴聲系統中的運用[J].音響技術, 2007(5):2.

[3] 張建榮.一種基于哈斯效應的立體聲混音技法探析[J].電聲技術, 2015(1):4.

[4] 張述杰, 王榮,顧恒勝.基于哈斯效應的疏散指示系統[J].電氣應用, 2012(23):3.

[5] 華天礽.哈斯效應在音樂實踐中的應用[J].音樂藝術:上海音樂學院學報, 2014(3):5.

|