限制,是母帶階段的最終處理,也被認為是最重要的。其首要目的就是讓你的音軌盡可能地更大聲而且不會有爆音或失真。盡管很多混音都能通過精心的均衡和壓縮器使用得到提升,同時又毋庸置疑的是,只要使用得當,每首歌更能從限制器上受益。

1. 了解你的極限

首先,了解限制器的基本原理是關鍵。本質上,限制器就是壓縮比極高的壓縮器。限制器和壓縮器都是衰減瞬態高強度信號,但限制器的增益衰減量是由用戶的輸出上限(Output Ceiling)控制設定而決定的。它設定了“限制”,超過某點電平的音頻信號就不能通過。

母帶處理最怕的就是爆音——超過0dB的信號的波形都會被切壓,導致播放設備輸出時出現爆音或噪音。這當然是我們想規避的問題。你想讓你的母帶聽起來足夠大聲,或者至少是和其它的商業產品在同一個音量水平上。問題是,如果你提升了音軌的總體電平,音頻峰值就會開始爆音。限制器的作用就在于此,既能提升音量,又能防止峰值爆表。

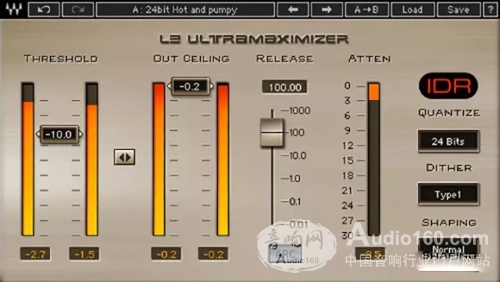

現代的母帶限制器插件在捕捉峰值信號時都極其精準,不會給超過上限設定的信號任何偷跑的機會。正因如此,限制器有時候又被叫做“峰值限制器”,或者“磚墻限制器”。設定得當的話,你機乎不會察覺到它的存在。Waves的L2 Ultramaximizer和L3系列限制器插件就都是特別為母帶設計的。它們之所以廣受好評,就是因為其在音色上很通透,可以讓音軌聽上去沒有明顯的限制或壓縮質感。

總體來看,限制器用起來比壓縮器更簡單,相對容易設定。通常它只需用到三個參數:閾值(Threshold)、釋放(Release)和輸出上限(Output Ceiling)。(偶爾也會有起音控制或其它參數。)

閾值決定了限制何時開始發生,輸出上限則控制限制幅度的大小。當閾值低時,即使是相對低電平的信號也會經歷增益衰減,而高閾值則能產生更可測的反應。不說閾值,降低輸出上限總會引起更多的增益衰減。釋放控制,決定了在將信號限制到閾值以下后,限制器多快能停止作用。如果釋放很長,你就會聽出抽吸感,而如果太短,可能就會有失真。很多限制器都提供了自動釋放的選項,電腦會根據波形活動為音軌測定出最佳釋放時間。很多時候這是最好的選擇。

Waves L2 Ultramaximizer

2. 知道你的底線

如果在混音時,你已經在立體聲總線上合理地使用了壓縮,那么在母帶階段你就可能不需再用壓縮了。看看波形,你就會發現音軌中是否存在很多峰值情況;如果沒有的話,你就無需再加任何壓縮。但判定音頻終究還是要用耳朵聽,而不是眼睛看。所以,一定不要為了用壓縮而用,使用的話不能盲目。

3. 設定你的極限

如同任何母帶操作處理,限制器也遵循“少即是多”的原則。限制器用得過當,往往會帶來令人失望的結果,甚至會毀掉你的音軌。

原因很簡單:你做的限制越多,峰值就越多——尤其是鼓和打擊樂器——會被淹沒在混音當中。誠然,你可以調大總體電平,但得不償失的是,音頭和沖擊力沒有了。記住,限制器比壓縮器更加激進,因此更能對你的混音造成破壞。

使用限制器應該是“從輕發落”,目標是完善音樂,留出一點增益,別失掉音樂的能量和激動人心的要素。輸出上限的設定可以從-0.2或-0.1dBFS開始(注意,輸出上限絕不要設在0,以防在終端播放設備上出現失真),另外,閾值要非常低,大概在-0.5左右。這樣就會帶來2-4dB的增益衰減,在大多數情況下已經足夠了。再多的話,你就會聽出聲音的被處理感,不值得再加額外增益。設定正確的話,限制器就會只在必要時開始工作,確保沒有爆音。

4. 多段限制,或多重限制

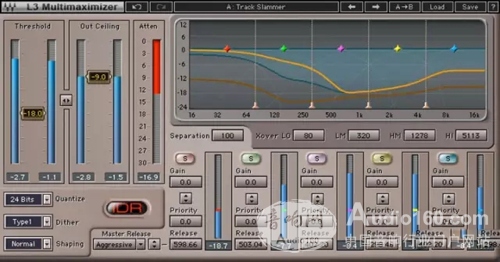

正如有多段壓縮器一樣,現代母帶工具中也有多段限制器,比如Waves的L3 Multimaximizer和L3-16 Multimaximizer。它們都提供了多頻段的限制,在同一款限制器中完成統一的處理。此外,它們還都有一個中心峰值限制器,可以檢測所有輸入頻段的信號,從而給各頻段計算出最優可能,完成自動衰減。如此一來,你的混音處理就是為音樂本身量身定做的了。

L3 Multimaximizer

L3-16 Multimaximizer

“你設定了閾值,就是確定了整體增益的提升量,”母帶工程師Yoad Nevo說。“L3盡力給每個頻段最低限度的聽覺影響,從而提供所需的增益變化。它會自動限制頻段中最有能量的部分。一般不超過2dB,但你也可以修改來在相鄰頻段做出更多的限制——比如,為了保證貝斯和部分吉他所在的中低頻段有更多動態,你可以限制低頻。正確地使用L3,能夠給音軌增加更多可觀的響度,同時在根本上不會改變動態或平衡。”

一些母帶工程師甚至會使用多重限制器。Nevo有時候會先用L2來輕微提升電平,之后再讓信號通過L3。“L2是寬頻插件,”他說,“它會對整個頻率范圍進行限制。然而L3則允許我在不太影響動態的前提下控制不同的頻率。用L2,地鼓、軍鼓和人聲都會更緊密;在L3中,我就可以更好地調整低頻和中頻范圍,主要用于限制地鼓。”

偶爾,Nevo甚至會在信號鏈的末端再加第三個限制器——另一個L2,來給音軌再爭取出一兩個dB。

5. 遠離響度戰爭

你應該對“響度戰爭”有所耳聞,這場看似沒有盡頭的、對響度不計后果的追逐大比拼。我們對此的建議是:遠離響度之爭。

事實上,更大聲并不總是更好。沒錯,對于響度增強的通常反應都是積極的——自己喜歡的歌響起時誰都想開大點兒聲。但是時間久了,持續的大音量會引起聽覺疲勞,乃至覺得不堪忍受。當你用限制器時,起先你可能會覺得通過明顯增強響度改善了音軌,但你還得想想這么做會不會把歌曲的生命力耗盡。這也就引出了我們要談的最后一點。

6. 虔誠地參考比對

參考,是“不斷對比”的另一種表述。用你的母帶音軌和平均響度的原始混音對比,你會察覺到用限制器削減峰值讓聲音更響之后,自己到底有哪些得失。然后,如果你對自己的工作滿意,覺得限制的使用利大于弊的話,你就可以在各種不同的播放系統中再聽聽自己的母帶,以驗證它的普遍適應性。最后,你可以把它和已經商業發行的風格相近的音樂進行對比。要是你母帶出的是柔美的音樂,拿它和激流金屬對比毫無疑義,不是么?

如果你為同一張CD或選集做了好幾首母帶,對比就更為重要。“所有的歌曲音軌都要背靠背對比去聽,特別要關注人聲表現,”Nevo建議道。“最好是,所有的歌曲音軌都能在不同的揚聲器,以不同的監聽電平回放,來做檢查。如果你聽出歌曲間電平有懸殊,可以輕輕調整下限制器插件的電平,盡可能讓它們取得平衡。”

|